Внедрение новых методов лечения во многом стало возможным благодаря тому, что, несмотря на тяжелые условия военного времени, в госпиталях велась научная работа, так как там трудились высококлассные специалисты, имеющие в ряде случаев ученые звания.

Благодаря самоотверженному труду персонала из лечебных учреждений 50% пациентов своевременно возвращалось в боевой строй, другая часть с последствиями тяжелых ранений — к мирному труду. И только около 2% воинов из-за неизлечимых ран и болезней осталось в земле местных воинских кладбищ.

Почти каждый второй возвращался в боевой строй. «Сначала процент врачебного успеха был выше – наши госпитали возвращали армии более 80% раненых. А потом их число стало уменьшаться и снизилось до 50%, – отметил в своей книге Юрий Павлович Горелов – По сравнению с общесоюзными данными это был низкий удельный вес выписки бойцов, более высокая смертность и число инвалидов. Это объясняется тем, что сибирские врачи лечили тяжелораненых, которых не брались лечить фронтовые госпитали, а также тем, что часть раненых после сложных операций, связанных с ампутацией, возвращали к активной жизнедеятельности в более длительные сроки – восстановление занимало от одного года до нескольких лет. Нам доставалась самая сложная работа. И основная доля смертей.

Война – не повод откладывать открытия.

• Генерал-майор медицинской службы эвакогоспиталя № 1230 А. Г. Кючарианц, возглавлявший до войны Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, занимался изучением вопросов смертности при истощении и в 1946 году защитил диссертацию на тему «Гистопатология лимфатической системы при алиментарной дистрофии».

• Доцент И. М. Маркус и врач Г. Д. Патлис из эвакогоспиталя № 1230 вели научные наблюдения, связанные с цитологическими исследованиями при остеомиелитах огнестрельного происхождения (научная работа «Цитологические исследования при остеомиелитах огнестрельного происхождения»). Полученные ими цитограммы-отпечатки для различных раневых процессов, позволяли объективно судить об эффективности применяемого лечения.

• В Кемеровском эвакогоспиталя № 1027 в печать была сдана брошюра профессора И. М. Фаермана «Принципы методики и организации лечения огнестрельных повреждений кисти и пальцев». Необходимость данной публикации была связана с тем, что 30 % пострадавших бойцов и командиров Красной Армии имели ранения верхних конечностей.

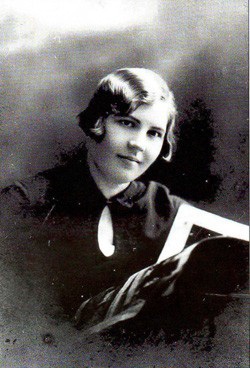

• Елена Александровна Большанина-Раводина организовала местное производство пенициллина для госпиталей. Исходные материалы доставляли из Томска, причём из-за военных ограничений только врачи могли получить железнодорожные билеты. Путь занимал 3-4 дня с пересадками, а для транспортировки лёгкого агар-агара (напоминающего современную сладкую вату) использовали крупные чемоданы. Иногда их похищали, что приводило к невосполнимым потерям. Технология требовала немедленной запайки раствора в пробирки, так как хранение было невозможно. Позже стал поступать заводской пенициллин в порошке, но это произошло значительно позднее. Елена Александровна проводила весь процесс в одиночку, будучи единственным специалистом, что стало существенной поддержкой для врачей и пациентов.

• Научные сотрудники Ф. И. Степанова и С. Г. Раневский к началу февраля 1943 г. смогли получить свои кальцекс, аспирин, пирамидон, стрептоцид и другие медикаменты.

• В Кемеровском госпитале № 2495/3328 ученица известного хирурга М. А. Подгорбунского ведущий хирург Е. П. Еланцева успешно использовала его методику переливания крови и имела свой кабинет по заготовке крови, которую постоянно сдавали 30 доноров.

• Подполковником медицинской службы Н. Д. Лялиной был разработан особый аппарат для скорейшего заживления ран дымоокуриватель-фумигатор.

• Профессора Б. К. Бабич и А. В. Тафт результативно справлялись с огнестрельными переломами костей бедер, применяя для этого аппараты скелетного вытяжения.

• Украинские врачи И. С. Ткаченко и В. А. Картавин (эвакогоспиталь № 1032, г. Осинники) путем подбора капельных растворов неоднократно восстанавливали здоровье пациентов с заражением крови, а также горнякам из завалов кузбасских шахт.

• В Тайге в эвакогоспитале № 1400 кандидат медицинских наук T. A. Либерман, хирург И. С. Григорьев, врач А. Т. Коршунова много внимания уделяли изучению необычных военных травм, тем самым спасая жизни обмороженным и обожжённым воинам.

• Хирурги Т. А. Либерман и И. С. Григорьев внедрили новый метод нахождения инородных тел с помощью красящих растворов.

• Персонал эвакогоспиталя № 1400 изготовил собственные каталки для больных.

• Майором медицинской службы В. И. Марковым был сконструирован особый электрозонд для определения места нахождения осколков.

• Работу по ЛФК в Кемерово налаживала Александра Николаевна Транквиллитати, старший инспектор лечебного сектора кемеровского отдела эвакогоспиталей (врач-травматолог, будущий сотрудник кафедры мединститута), по ее инициативе и при поддержке комитета учёных на предприятиях области в Кемерово стала выпускаться аппаратура для лечебной физкультуры.

• В Прокопьевске персонал эвакогоспиталя № 2751 при нехватке самых необходимых вещей для лечения и ухода изготовили особую раскладную кровать, сухожаровую дезинфекционную камеру, бинты из ветоши, витаминные напитки из хвои, а также использования бензина, как заменителя спирта, посуды из отходов утильсырья и многое другое.

• В Киселевске врачи смогли изготовить новую сыворотку против эпидемии менингита и стали прививать пациентам своего госпиталя.

• Коллектив Киселевского госпиталя № 2496/3383 под руководством кандидата медицинских наук В. М. Мухина разрабатывал лечебные сыворотки, осваивал новые методы физиотерапии.

• Пристальное внимание, особенно в профсоюзных госпиталях, было сосредоточено на вопросах, касающихся функциональной терапии, так как с её помощью восстанавливали подвижность повреждённых суставов. Поэтому врачебный персонал кузбасских здравниц вёл научные исследования, связанные с применением парафинотерапии, грязелечения, лечебных глин, торфа, а также использования в лечебной практике различных гипсовых повязок.